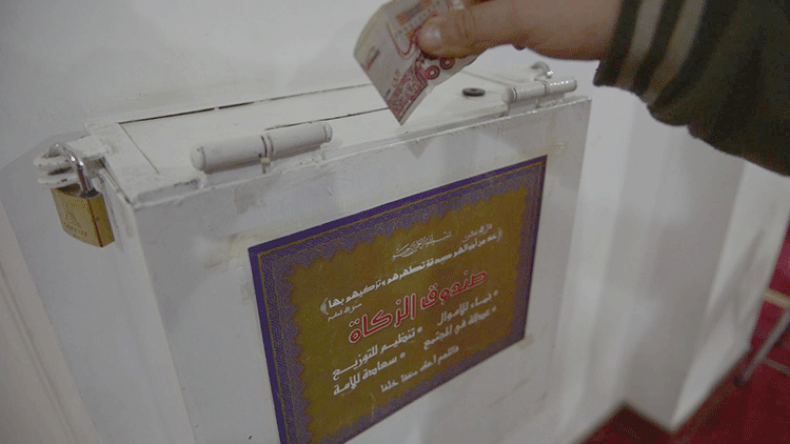

وكلاء في إيصال الزكاة أم سماسرة؟

الزكاة قسطٌ يسير من المال يؤدّيه الغني حقاً للفقير كل عام، إذا بلغ المال النصاب المعروف وحال عليه الحول. والغني حينما يقوم بهذا الواجب يكون مدفوعاً برغبة إيمانية يبتغي بها البركة في ماله والرضوان من الله. وبذلك تختلف الزكاة عن الضريبة التي تُدفع كراهة من النفس ورهبة من السلطان.

شكلت الزكاة في تاريخ الحكم الإسلامي مصدراً لا ينضب لخزينة الدولة؛ فسدّت به حاجات في المجتمع عجز عن سدّها الاقتصادُ الريعي، الذي بات عصب الاقتصاد في الدولة الحديثة المنتِجة للمواد الأولية، التي عطّلت دور الزكاة وشلّت وظيفتها في الحياة رغم كونها الركن الثالث من أركان الدين. وما وجدنا لأكثر الدول الإسلامية غنى بالمحروقات والثروات الطبيعية اهتماماً بموارد الزكاة ومصارفها بعد أن انتهجت أحدَ النظامين الرأسمالي أو الاشتراكي أو المختلط بينهما؛ مما جعل كثيراً من الجمعيات الأهلية تجد فرصة في ذلك؛ فسعت إلى ملء هذا الفراغ من حياة الناس، عارضة نفسها وكيلاً عن الأغنياء في قبض المال المفروض عليهم بغية إيصاله إلى الفقراء والمحتاجين.

تُعدّ هذه الجمعيات التي تحمل الزكاة شعاراً لها همزة وصل بين المتصدّق والمستحق ليس إلاّ، يبدأ دورها وينتهي بأداء هذه الأمانة كاملة إلى أصحابها، ولا غضاضة عليها ولا ضير إن أخذت من الزكاة ما يعينها على القيام بواجبها، نظراً لحبس نفسها على هذه الوظيفة الاجتماعية الجليلة لو قُدّرت حق قدرها؛ فاختصاص أفراد بهذا العمل من دون سواه يتطلب الإنفاق عليهم إذا لم يكن لديهم من خزينة الدولة معاشٌ يعتالون عليه؛ ولذلك عدّ القرآن الكريم من مصارف الزكاة العاملين عليها فقال: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [التوبة: 9/60]، فنفقات هؤلاء مغطَّاة بموارد الزكاة لو أنها أخذت من كل غني بحسب قدرته، وأعطيت للفقير بقدر حاجته.

ولكن المعضلة التي ظهرت بظهور هذا النوع من الجمعيات، تكمن في أن بعض القابضين للزكوات باسم الوكالة تحولوا إلى طرف أساسي في عقد الوكالة هذه، فأصبحوا في حسّ الناس مصدراً للزكاة لا عاملاً عليها، وغاب جزئياً بل كليّاً دور أصحاب الأموال المزكّاة الذين هم أصلاء في هذه العملية، مما حال دون تحقق المقاصد العامة والخاصة لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام؛ فبقيت الفجوة الشعورية بين الغني والفقير على حالها إن لم نقل اتسعت، لأن الأغنياء أصبحوا يعطون أموالهم عن غير دراية تامة بحال المستحقين، الذين بدورهم جهلوا أصحاب الصدقات فلم تمتدّ بين الجانبين اللحمة والعلاقة الدافئة، التي تجتثّ من الفقراء النقمة على الأغنياء، وتلقي في قلوب الأغنياء العطف والرعاية على الفقراء.

يضاف إلى تلك المقاصد السامية مقصدٌ آخر لا يقل أهمية عما ذكرنا، فالغاية من إعطاء الزكاة ليس سدّ الحاجة أو إطعام الجائع فحسب، بل يرمي إخراج الزكاة إلى انتشال فقراء كل عام من خطّ الفقر، وإدماجهم تدريجياً في نادي الأغنياء، فيزداد بذلك الرفاه في المجتمع باستمرار انتهاء إلى الفقر، الذي يكاد يكون كفراً. ولقد حدثت هذه النقلة النوعية في عهد بني أمية، عندما حكم عمر بن عبد العزيز الخلافة فنادى في الناس على المحتاجين وذوي الحاجات فما وجد أحداً، وتلك هي الخاتمة السعيدة لكل مجتمع ينتهج النظام الرباني بصدق وأمانة.

يُؤخذ على الطريقة التي تدير بها هذه الجمعيات الأهلية موارد الزكاة –ومن دون تعميم- أنها لا تأخذ بتلك المقاصد الشرعية دائماً، فهي تقبض الزكاة من مُخرجيها فتجزّئها فتاتاً لا يُسمن النحيف ولا يُشبع الجائع ولا يُغني الفقير؛ فيظل جرّاء ذلك الغني غنياً والفقير فقيراً، والجمعية تسعى بينهما رواحاً ومجيئاً، والمتغيّر في هذه الجدلية هم شخوص العاملين عليها؛ فكثيرٌ من هؤلاء استفادوا بأسلوب أو بآخر من جباية هذه الأموال، علاوة على حقهم فيها كعاملين. وإلاّ كيف نفسّر تضخّم هذه الجمعيات واتساعها عمرانياً ومعنوياً، من خلال زيادة نفوذها بين الناس وامتداد سلطانها عليهم، إذ تحوّلت مع الزمن من وكيل إلى أصيل يعطي الأموال بمنّة واستعلاء، رغم أن الأموال حقٌّ شرعي للفقير في مال الغني، يُعطى بلا منّة ولا مكرمة من أحد، فإذا كان ذلك في حق العطي، فما بال الوكيل إذن؟ إن الصورة، والحال هذه، تشبه تلك الدجاجة التي لا تبيض ولكنها تعتدي على بيض غيرها فتحضنه ثم تدّعيه!

لم يعد سرّاً الحديث عمّا وراء أستار بعض خذه هذه الجمعيات التي تتحرك والإسلام شعار لها مع الأسف الشديد، مصداقاً لمقولة عمر بن الخطاب: «إننا نخدع بالإسلام»، فقد أصبح الآخذُ للزكاة يحسّ، وهو يدق باب هذه الجمعيات، بالذّلّة والمسكنة رغم أنه يطالب بحقه المشروع، بل إن الأشخاص الراكزين في أعلى هرم هذه المؤسسات وظفوا أنفسهم بأنفسهم بأموال الناس على الدوام، واستحكموا في إدارة تلك الأموال وفي الرقاب التي تشاركهم العمل عليها إن تثبيتاً في أمكنتهم أو عزلاً منها إذا ما نازعوهم المكانة والنفوذ والجاه، أو انتقدوا أداءهم وأعمالهم التي لا تكون صائبة دائماً.

للمزكي أو للقابض أن يعرف كل ذلك وغيره من خلال لحاظه الشخصيات المستحكِمة في إدارة هذه المؤسسات، فإن رأى بقاءها واستمرارها في مراكزها، واتساع نفوذها وسلطانها، وذيوع صيتها وتضخّم زعامتها، فليعلم أن المحذور قد وقع، لأن هذه الأمور لا تجتمع في أحد إلاّ كان الاستغلال والتعدي عنوانها، وهو عنوانٌ لا يجتمع وهذه الشعيرة الدينية بأي حال من الأحوال.

لم يعد يفرِّق كثيرٌ ولا قليل من العاملين على جباية الزكاة بين مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بل يندر أن تجد بين هؤلاء من يميّز، وهو يغدو ويروح بين أرباب المال ومكاتب العمل، بين ما في أيديه من أمانات وما في نفسه من طموحات تتعدى نطاق عمله ووظيفته، فترى التودّد والصغار على محيّاهم وهم يقبضون الأموال من الأغنياء، والعبوس والتولي إذا جاءهم المستحقون من الفقراء والمساكين.

وإن أردت أن تعرف المزيد من ذلك الاستغلال والطمع، فادرس العلاقات الاجتماعية بين الموظفين في بعض تلك المؤسسات والجمعيات، فإن وجدت القرابة الرحمية أو العشائرية أو المناطقية طاغية ومستحكِمة، فاعلم أن في الأمر مخالفة شرعية؛ وإن وجدت أن الأمان الوظيفي ليس مبناه الكفاءة والنـزاهة والالتزام، بل المحاباة والتملّق للزعيم والتستر على المخالفات والفضائح، فاعلم أن الأمور تسير في غير الحق والعدل، بل إن العملة الرائجة بين هذه الأوساط المشبوهة هي خلاف العملة التي أرادها الشارع الحكيم حينما فرض الزكاة حقاً مستحقاًّ لأصحابه في مال الله الذي بأيدي المستخلفين فيه.

كانت تلك الخلال الناشزة ملحوظة حتى في العهد النبوي، فقد روي أن رجلاً ابتعثه الرسول ليأتي إليه بالزكاة من جهات معينة، فعاد حاملاً مع الزكاة هدايا قال إنها أعطيت إليه خاصة، فردّ عليه الرسول قائلاً: «ما بال هذا الرجل يقول هذا لكم وهذا أهدي إليّ، فلينظر إن قعد في بيت أمه وأبيه هل كان يُهدى إليه أم لا؟!». لقد كان النبيّ الكريم عليه الصلاة والسلام يستشرف حال أولائك المنصَّبين على جباية الزكاة عندما يسيؤون إلى وظيفتهم المؤتمنين عليها، فيخلطون أعمالهم الحسنة بأخرى سيئة، لا تلتقي أبداً والواجب الديني الذي يؤدّون؛ فكان جواب النبي تشنيعاً قاسياً لكل من تسوِّل له نفسه مخالفة الأدب، أو الالتفاف على المصالح العامة للمجتمع، كي يكون لمن خلفه آية وعبرة لمن يعتبر.

ويبقى الميسور من الحلول بأيدي الأغنياء أنفسهم، المؤمنين بأن في أموالهم حقاًّ للسائل والمحروم، فليتولوا بذواتهم إيصال هذا الحق إلى مستحقيه، بدءاً بقرابتهم ثم الأدنين فالأدنين، وليغنوا هؤلاء بالعطاء رجاء أن يتحولوا إلى أغنياء سيُخرِجون الزكاة في العام القادم، تحقيقاً لمقصد الزكاة الأسمى؛ فبذلك وحده يحفظ الفقراء للأغنياء المعروف والمودّة، وبذلك وحده تُردم بين طبقات المجتمع الهوة، وبذلك وحده يسهم المجتمع في رفاه بنيه، كلَّما غابت عنهم الدولة، أو عزل الناس عنهم الوكلاء والسماسرة.